Die Fakten zu einer klimafreundlichen Ernährung

Auf den Ernährungsstil kommt es an

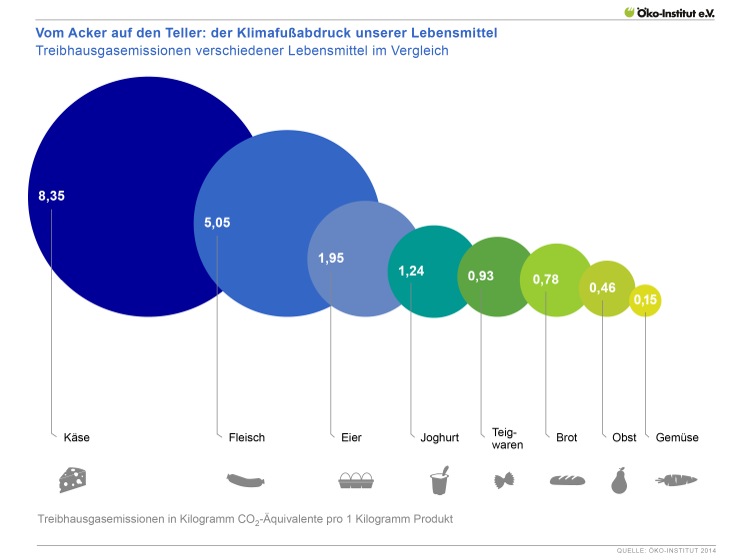

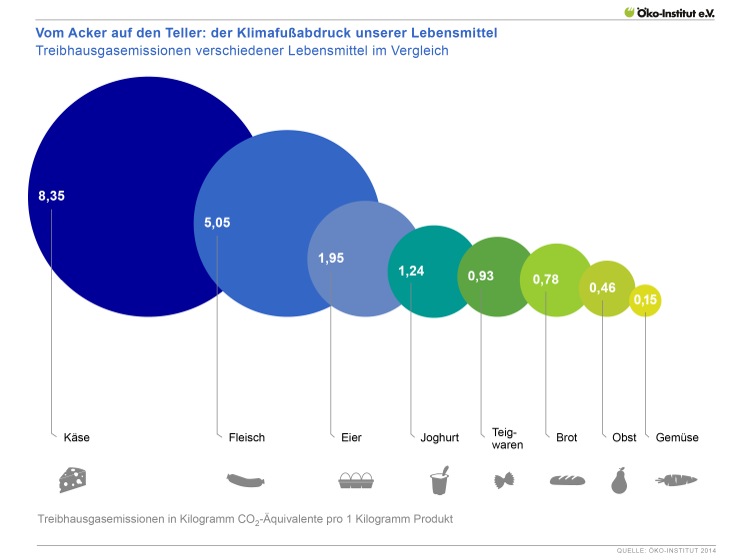

Unterschiedliche Lebensmittel sind mit einem unterschiedlich großen Kohlendioxid-Fußabdruck verbunden. Milchprodukte und Fleisch haben signifikant höhere Auswirkungen als pflanzlich basierte Produkte wie die nachstehende Abbildung veranschaulicht.

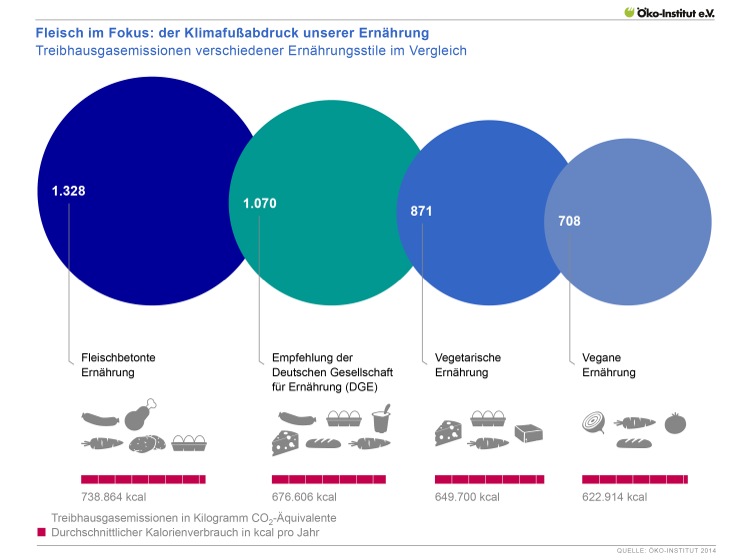

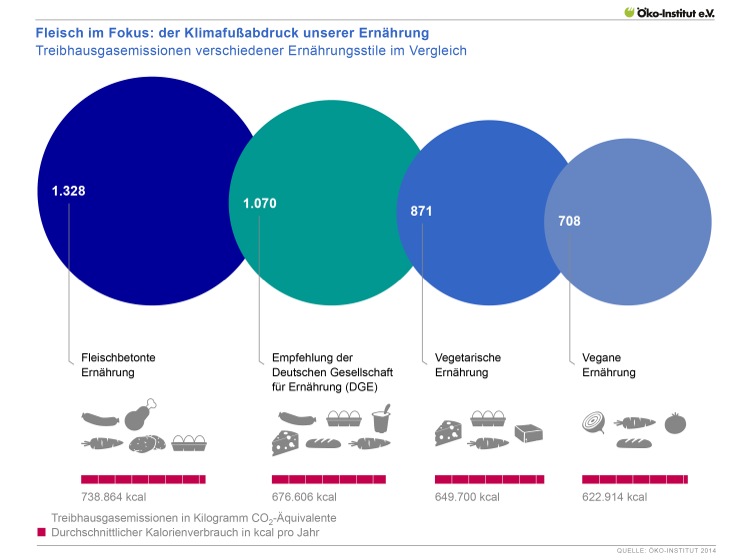

Vergleich der jährlichen klimarelevanten Emissionen (in kg CO2e), die je nach Ernährungstyp durch das spezifische Ernährungsverhalten freigesetzt werden. Hierbei werden vier Typen unterschieden:

- DGE (entspricht der Empfehlung der Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und bedeutet: wenig Fleisch, Wurst, Fisch und Ei, täglich mindestens dreimal Gemüse und zweimal Obst, Milch und Milchprodukte täglich, aber in geringen Mengen. möglichst Vollkornprodukte.

- Fleischbetont bedeutet: täglich deutlich größere Mengen an Fleisch, Wurst oder Fisch.

- Vegetarisch bedeutet: ohne Fleisch, Fleischprodukte und Fisch.

- Vegan bedeuet: ohne jegliche tierische Produkte.

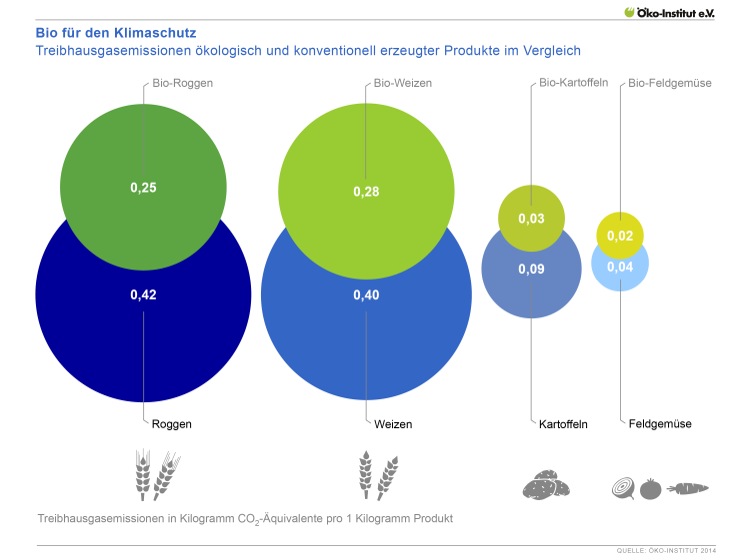

Bio für den Klimaschutz

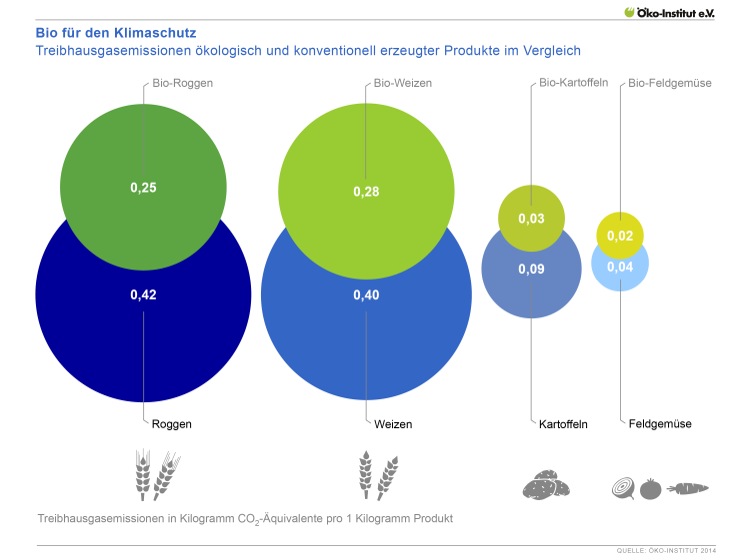

Zurück zum Klimaschutz: wissenschaftliche Untersuchungen über die Leistungen der Landwirtschaft für die Umwelt und das Klima kommen zu dem eindeutigen Ergebnis, das von allen Landbewirtschaftungssystemen der ökologische Landbau am vorteilhaftesten ist! Im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft sind die flächenbezogenen CO2-Emissionen im ökologischen Anbau um etwa 60 Prozent vermindert. Auch bei den Ammoniak-Emissionen schneidet der Ökolandbau besser ab. Gründe sind der geringere Viehbesatz, das Verbot von Massentierhaltungen, die Begrenzung von Fremdfuttermittelzukäufen und von stickstoffhaltigen Düngemitteln.

Trotz geringerer Erträge im ökologischen Anbau sind sie in der Regel mit einem niedrigeren Treibhausgaspotenzial verbunden als vergleichbare konventionelle Produkte:

Aus ausschließlichem Einkauf von Bio-Produkten folgt eine Verbesserung der Treibhausgasemission im Bereich der Ernährung um etwa 15 Prozent. Der Kauf von Bio-Ware ist somit ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Und Bio-Saisonware ist häufig auch nicht wesentlich teurer, als die konventionelle Alternative.

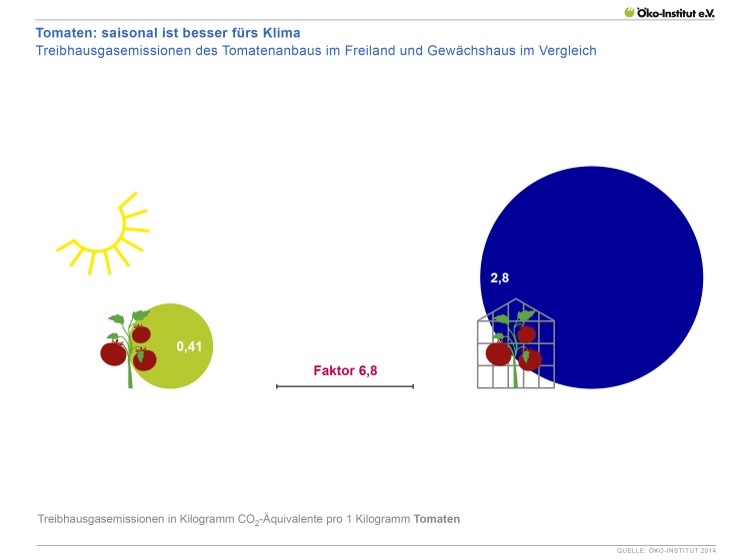

Saisonal und regional

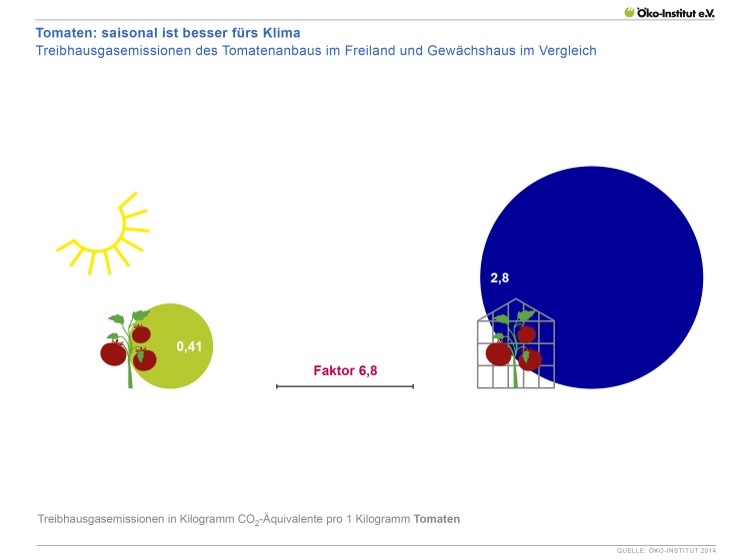

Saison hat eine Obst- oder Gemüsesorte, wenn sie in dieser Jahreszeit unter natürlichen Wetterverhältnissen heranwächst und reift. Gemüse und Obst sollen heute aber zu allen Jahreszeiten verfügbar sein: Erdbeeren auch zu Weihnachten und Tomaten zu Ostern. Dies geht nur, wenn die Anbaumethoden so gewählt werden, dass sie witterungsunabhängig sind. Der Vergleich der Treibhausgasemissionen, die durch den Tomatenanbau im Freilandanbau und im Gewächshaus verursacht werden, zeigt beispielsweise, dass der Anbau im Gewächshaus außerhalb der Saison mit 581 Prozent höheren CO2e-Emissionen pro Kilogramm Tomaten verbunden ist, als der saisonale Freilandanbau. Dieser Unterschied ist vor allem auf die Beheizung der Gewächshäuser zurückzuführen.

Damit Sie wissen, wann welches Gemüse und Obst Saison hat, können Sie den Saisonkalender der Verbraucherzentrale zur Hilfe nehmen.

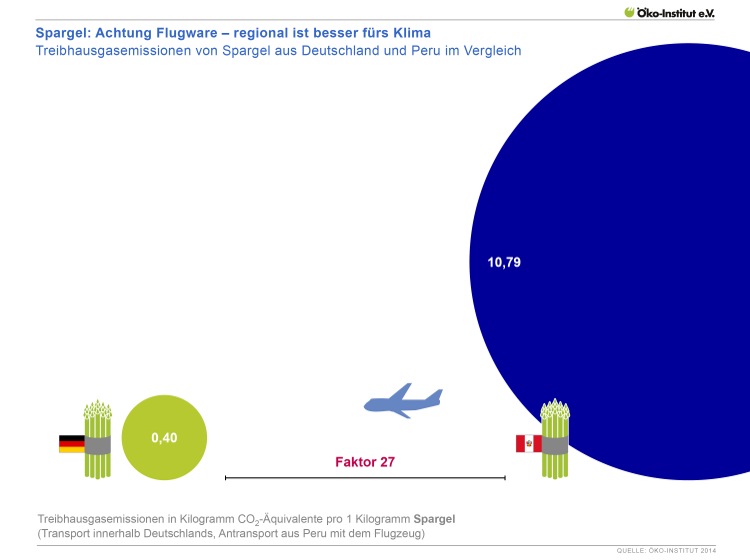

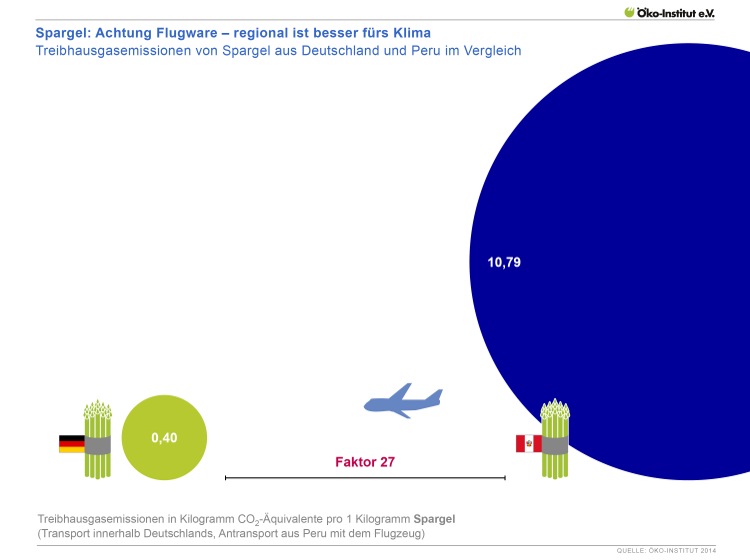

Darüber hinaus gibt es verderbliche Lebensmittel, wie Fisch, Spargel – beispielsweise grüner Spargel aus Peru - oder Erdbeeren, die per Flugzeug nach Deutschland transportiert werden und so mit hohen klimarelevanten Emissionen verbunden sind.

Bei den häufig als Argument für regionale Lebensmittel aufgeführten transportbedingten Treibhausgasemissionen schneiden regionale Lebensmittel nicht per se besser ab. Denn Transporte innerhalb der Region werden häufig mit kleineren Fahrzeugen gemacht, die durch eine geringere Auslastung und schlechtere Logistikketten gekennzeichnet sind. Hinzu kommt, dass bessere Produktionsbedingungen bestimmter Lebensmittel in anderen Ländern mitunter die transportbedingten Umweltbelastungen aufwiegen können.

Was darüber hinaus für regional und saisonal spricht

Als Kaufargument für regionale Lebensmittel sollte nicht allein der Klimaschutz herangezogen werden, sondern vor allem

- die Förderung der regionalen Wirtschaft vor allem in ländlichen und strukturschwachen Gebieten

- die größere Transparenz bezüglich Herkunft und Produktionsprozessen entlang der Herstellungskette

- die Förderung der Biodiversität

- die Reduktion von überregionalen LKW-Transporten mit Blick auf die Reduktion von Gesundheitsbelastungen (z.B. Lärm und Luftverschmutzung) und Flächenversiegelungen durch Straßenbau